Riproponiamo un articolo pubblicato nel 2013, dopo che la polveriera “superiore” grazie (FINALMENTE dopo anni di sollecitazioni) è stata oggetto di restauro e rivitalizzazione:

Riproponiamo un articolo pubblicato nel 2013, dopo che la polveriera “superiore” grazie (FINALMENTE dopo anni di sollecitazioni) è stata oggetto di restauro e rivitalizzazione:

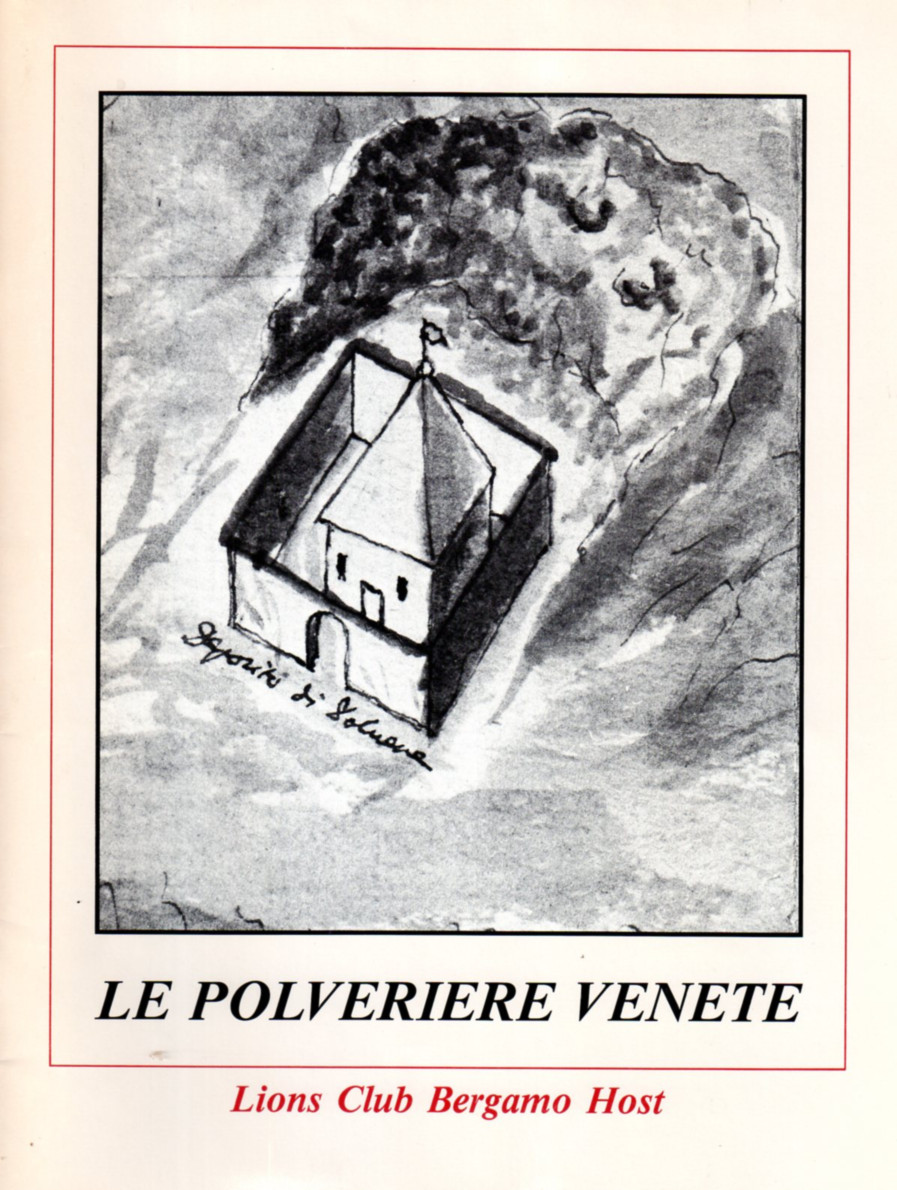

In molte pubblicazioni, autori bergamaschi hanno descritto e illustrato l’imponente complesso di architettura militare cinquecentesca, costituito dalle Mura e dalle altre fortificazioni erette da Venezia, a difesa di Bergamo “perla della repubblica lagunare” senza mai far cenno alle cosiddette “polveriere”.

“Il Lions Club Bergamo Host tempo fa, per iniziativa del Presidente prof. Miller Barbieri, nell’intento di fare un servizio alla nostra città e portare alla dovuta attenzione e considerazione le dimenticate “polveriere”, si è proposto di promuovere un adeguato restauro di esse e nel contempo di illustrarne la storia, le caratteristiche, l’importanza, mediante la pubblicazione del presente volume.

E così l’opera è stata intrapresa, dopo secoli di incuria, sotto la magistrale guida del lion architetto Pippo Pinetti e l’esperta mano esecutrice dell’impresa ing. Giovanni Pandini, lui pure lion. Essi hanno messo in giusta luce i due importanti manufatti del sistema difensivo della città.

Continua a leggere

Archivio della categoria: libri e pubblicazioni

dall’ATENEO DI SCIENZE LETTERE ARTI di Bergamo

Un ennesimo grande regalo alla città da parte dell’ATENEO… un’eccezionale ricerca sui numerosi segni che la Storia ci ha tramendato dei secolari rapporti della nostra Bergamo e dei Bergamaschi con la Serenissima. E molto interessante le “mappe interattive” collegate tramite le quali è facilissimo “visualizzare e contestualizzare” gli elementi riportati (vedi p.es.: “sulla strada della Serenissima“)!

Un ennesimo grande regalo alla città da parte dell’ATENEO… un’eccezionale ricerca sui numerosi segni che la Storia ci ha tramendato dei secolari rapporti della nostra Bergamo e dei Bergamaschi con la Serenissima. E molto interessante le “mappe interattive” collegate tramite le quali è facilissimo “visualizzare e contestualizzare” gli elementi riportati (vedi p.es.: “sulla strada della Serenissima“)!

Le bandiere della nostra storia

29 maggio: ‘Festa regionale lombarda’ in ricorrenza della battaglia di Legnano del 29 maggio 1176, nella quale la Lega Lombarda sconfisse l’esercito del Sacro Romano Impero”….

A distanza di 30 anni dalla prima pubblicazione l’associazione Gilberto Oneto persegue l’ambizioso progetto di ristampare “Bandiere di libertà” in una versione riveduta e significativamente ampliata da Roberto Stefanazzi.

A distanza di 30 anni dalla prima pubblicazione l’associazione Gilberto Oneto persegue l’ambizioso progetto di ristampare “Bandiere di libertà” in una versione riveduta e significativamente ampliata da Roberto Stefanazzi.

300 pagine di analisi e approfondimento sui simboli e le bandiere delle nostre terre corredate da una corposa documentazione iconografia.

La stampa di questo ponderoso volume, che dovrebbe essere il primo di una trilogia dedicata al tema, è prevista in un numero limitatissimo di copie già prenotate per cui, chi fosse interessato è opportuno che prenoti al più presto la propria scrivendo un e.mail ai curatori: – info@associazionegilbertooneto.org

incontri in libreria…

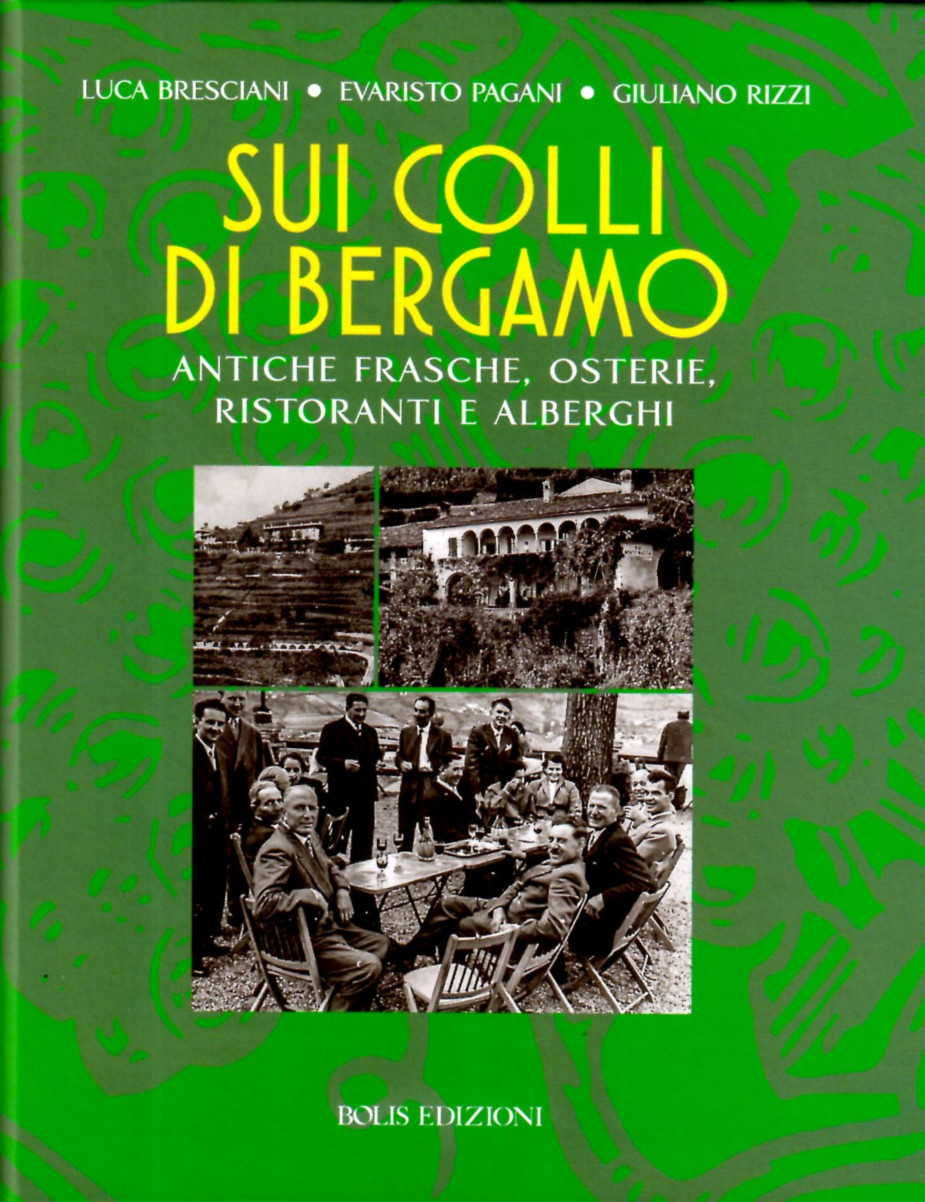

Erano nati come semplici strenne per il Natale 2022!! In verità sono la realizzazione di due splendide e singolari idee: l’uno per farci “vedere” come e su “cosa” avevano scritto fin dall’antichità il nome della nostra città e l’altro per farci rivivere l'”atmosfera” che vissero molti dei nostri vecchi nei recenti secoli scorsi!! Entrambi geniali e meritevoli del successo che in libreria stanno ricevendo. Un “grazie” sentito agli autori!!

un “nuovo” libro sulle Mura veneziane…

A fine febbraio 2020, presentato e messo in vendita il volume: “Da Bergamo al Mediterraneo. Fortezze alla moderna della Repubblica di Venezia”.

A fine febbraio 2020, presentato e messo in vendita il volume: “Da Bergamo al Mediterraneo. Fortezze alla moderna della Repubblica di Venezia”.

Gli autori, in ordine di congruità con l’obiettivo prefissato e chiarezza di esposizione:

– GianMaria Labaa (Istituto Italiano dei Castelli), – Marco Pellegrini (Università degli studi di Bergamo), – Elisabetta Molteni (Università Ca’ Foscari Venezia), – Alessandro Brodini (Università degli studi di Firenze), – Matteo Di Tullio (Università degli studi di Pavia), – Francesco Paolo Fiore (Sapienza Università di Roma), Aurora Scotti (già Politecnico di Milano) che, parlando solo del Castello Sforzesco e castelli di Brianza, resta difficile da inquadrare – e con il coordinamento di Monica Resmini (Università degli studi di Bergamo).

Interessante e istruttivo leggere il report sulla stampa locale della presentazione e successive recensioni….

– Il libro costituisce “il primo importante risultato del progetto scientifico” (di cui nessuno, dal 2019 ha mai sentito altro che dichiarazioni)… seguito da “un comitato scientifico nominato dal Museo delle storie nel 2019” (di cui, a meno ché si tratti solo dei relatori presenti, non è dato conoscere ufficialmente tutti i componenti)…

– Il libro nasce “…attraverso le riflessioni di otto storici”, – per alcuni è il volume comprende solo “otto saggi…” – e per altri è un grande “lavoro di ricerca…” – “Il volume è un importante tassello nella conoscenza.. dei motivi profondi che rendono le Mura Veneziane patrimonio dell’umanità…” ..ma, in verità, per questo, è più facile e chiaro consultare le motivazioni del riconoscimento sull’ufficiale sito WHC Unesco …

Impossibile commentare articoli di giornale che partano col titolo : “Si fa presto a dire “spalto” … per poi parlare del libro in oggetto..

Gli otto saggi del libro sarebbero “corredati da un ampio apparato iconografico” … oppure “..Notevole il corredo iconografico, in puntuale relazione con il testo dei saggi….” ..e, in effetti, questo occupa 50 pagine centrali delle 250 del libro, con antiche stampe e attuali fotografie mischiate e che sarebbero state meglio suddivise per saggio e, senza dubbio, sarebbero state apprezzate tutte le 49 stampe esaminate da Monica Resmini invece delle sole 13 riportate nel libro. Continua a leggere

BERGAMO e il suo territorio

Sappiamo che il territorio bergamasco venne analizzato e suddiviso dai Romani con la prima centuriazione dell’89 a.c. quando gli abitanti, sicuramente in prevalenza Galli Cenomani, ricevettero dall’Imperatore Pompeo Strabone i diritti italici.

Da allora il numero degli abitanti cominciò a crescere (lentamente a causa di invasioni, guerre e carestie) ma dove vi erano solo grandi distese e boschi cominciarono a sorgere villaggi e borghi.

Facendo un salto di ben 1300 anni, si può trovare una particolare situazione del territorio che risulta  suddiviso semplicemente in “Facte” che prendono il nome delle porte da cui si dipartono le vie dalla città di Bergamo. Siamo nel 1331: si è conclusa da poco l’esperienza comunale ed è ancora in corso quella delle Signorie, è passata da poco una prima ondata di pestilenza (1315) e da poco è venuto a Bergamo Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia, nel tentativo di porre fine alle sanguinose lotte tra guelfi e ghibellini. Sono i tempi di Dante e Petrarca e, a Bergamo, di Alberico da Rosciate, il giurista che parteciperà alla stesura del primo Statuto della città.

suddiviso semplicemente in “Facte” che prendono il nome delle porte da cui si dipartono le vie dalla città di Bergamo. Siamo nel 1331: si è conclusa da poco l’esperienza comunale ed è ancora in corso quella delle Signorie, è passata da poco una prima ondata di pestilenza (1315) e da poco è venuto a Bergamo Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia, nel tentativo di porre fine alle sanguinose lotte tra guelfi e ghibellini. Sono i tempi di Dante e Petrarca e, a Bergamo, di Alberico da Rosciate, il giurista che parteciperà alla stesura del primo Statuto della città.

Nei successivi due secoli la realtà evolve molto più rapidamente e tra il ‘300 e il ‘500 i villaggi divengono borghi e cittadine. L’espansione prende il volo anche grazie alla “pax veneziana” (per oltre tre secoli Bergamo non sarà toccata da guerre) e grazie all’amministrazione veneziana stupendamente relazionata nel 1596 dal suo Capitano Giovanni Da Lezze, possiamo  disporre di una situazione del territorio che non si discosta molto dall’attuale. Il Capitano Da Lezze fu un benemerito di Bergamo, e si può ben affermare che mentre molti rettori veneti furono senza ragione ricordati con lapidi e statue, per lui fu giustamente eretta in Piazza Nuova una colonna, purtroppo distrutta nel tempo.(BB 4-178). Infatti, tra tutte le relazioni dei vari rettori quella del capitano Da Lezze merita particolare menzione, perché si può ben dire che sia il primo documento statistico della provincia di Bergamo, veramente completo. Questa relazione, che porta la data 21 ottobre 1596 (era da appena otto anni terminata la costruzione delle Mura ma erano in corso i perfezionamenti), descrive la città, ne indica le parti, gli edifici, le istituzioni, quindi descrive il territorio nelle sue varie circoscrizioni, e per ciascuna dì esse i vicariati e le rispettive comunità, coi confini, le contrade, il regime amministrativo, i privilegi, gli estimi, le chiese, i monasteri, le istituzioni di beneficenza, i prodotti e tutte le singolari particolarità di ognuna.(BB 4-195).

disporre di una situazione del territorio che non si discosta molto dall’attuale. Il Capitano Da Lezze fu un benemerito di Bergamo, e si può ben affermare che mentre molti rettori veneti furono senza ragione ricordati con lapidi e statue, per lui fu giustamente eretta in Piazza Nuova una colonna, purtroppo distrutta nel tempo.(BB 4-178). Infatti, tra tutte le relazioni dei vari rettori quella del capitano Da Lezze merita particolare menzione, perché si può ben dire che sia il primo documento statistico della provincia di Bergamo, veramente completo. Questa relazione, che porta la data 21 ottobre 1596 (era da appena otto anni terminata la costruzione delle Mura ma erano in corso i perfezionamenti), descrive la città, ne indica le parti, gli edifici, le istituzioni, quindi descrive il territorio nelle sue varie circoscrizioni, e per ciascuna dì esse i vicariati e le rispettive comunità, coi confini, le contrade, il regime amministrativo, i privilegi, gli estimi, le chiese, i monasteri, le istituzioni di beneficenza, i prodotti e tutte le singolari particolarità di ognuna.(BB 4-195).

Ma chi era questo particolare Capitano della Serenissima?

Giovanni Da Lezze, Conte di Croce (Venezia, 15 aprile 1554 – Venezia, 12 settembre 1625), era di nobile famiglia, era un militare ma fu anche un ottimo politico. Già nel 1570, durante la guerra di Cipro fra Venezia e i Turchi del sultano Selim II, il Da Lezze fu nominato (poco più che sedicenne) Provveditore di Dalmazia e Albania e a Zara combatté valorosamente.

Molto più tardi (17 aprile 1595), fu inviato come Capitano al confine veneziano di Bergamo, dove rimase fino al 13 ottobre 1596, e, alla fine del suo mandato, compose per il Senato di Venezia quella particolareggiata descrizione di Bergamo e del suo territorio destinata a passare alla Storia della città.

Dal 1608 al 1610 fu il Capitano di Brescia e anche per essa redasse il Catastico Bresciano, una altrettanto dettagliata relazione che tracciava un quadro perfettamente esauriente dell’economia bresciana.

Si ritirò poi a Venezia nel suo palazzo situato presso la Scuola Grande delle Misericordie per la costruzione della quale, come scrisse nel testamento, spese 34.000 ducati e venne insignito del grado di Provveditore Generale della Serenissima.

Da non dimenticare che resta ancora scaricabile da questo stesso sito, un estratto delle prime pagine, quelle riguardanti la conformazione delle Mura, della Rocca e della Cappella, cliccando su questo link: “Giovanni da Lezze“.

Ritratto delle più nobili e famose città d’Italia

…e tra queste poteva mancare Bergamo?!? A trovare tra loro il giusto posto ci pensò, già nel 1575…

Francesco Tatti detto Sansovino (Roma, 1521 – Venezia, 1586) letterato e imprenditore librario.

Francesco Tatti detto Sansovino (Roma, 1521 – Venezia, 1586) letterato e imprenditore librario.

Nato a Roma, primogenito del grande architetto Jacopo Tatti detto Sansovino, fu battezzato nella chiesa di S. Eustachio e suo padrino fu Giovanni Maria Del Monte, poi divenuto papa Giulio III. Ancora bambino seguì il padre, che si rifugiò dapprima a Firenze e poi a Venezia, mentre Roma veniva saccheggiata dai Lanzichenecchi (1527). Ricevette una classica istruzione aristocratica di stampo umanistico con insegnanti di grammatica e retorica e seguendo le lezioni del grecista Antonio Francini collaboratore editoriale e curatore di testi greci e latini.

Per volontà del padre studiò legge prima a Padova (dove però seguì anche le lezioni di Lazzaro Bonamico, noto classicista commentatore di Cicerone, Tito Livio, ecc). L’adesione agli Infiammati nel 1540 segnò profondamente la sua formazione intellettuale e professionale per le idee innovative che si sviluppavano in quel consesso, in particolare riguardo all’uso del volgare per promuovere una divulgazione del sapere che fosse anche fondamento di una nuova etica. Si spostò poi all’Università di Bologna e nel 1542 si affiliò anche dell’Accademia Fiorentina ampliando la rete di conoscenze fiorentine e toscane. Nel 1550 andò Roma, facendo parte della corte del suo padrino eletto al soglio pontificio come Giulio III, ma ben presto rientrò a Venezia dove si sposò e si stabilì lasciando definitivamente l’avvocatura per dedicarsi alle lettere; aderì all’Accademia Veneziana o della Fama e condusse una vita ritirata e tranquilla da autore poligrafo, prestando dapprima la sua opera alle famose tipografie veneziane. Nel 1560 Sansovino iniziò la sua attività di stampatore ed editore.

La produzione di Sansovino è molto vasta, sia per temi trattati come stampatore sia per numero di opere firmate. La banca dati Edit16, conta 213 titoli riferiti a suo nome e sono state registrate ben 97 opere, fra edite e inedite, scritte in un trentennio nelle vesti di autore, traduttore e compilatore. Gli argomenti sono i più disparati: dalla storia alla medicina (L’edificio del corpo humano -1550), dalle tecniche amorose all’agricoltura, dalla grammatica alla politica al diritto e all’attualità (da ricordare è in tal senso il suo contributo alla fiorente letteratura turchesca, soprattutto tra i primi anni Sessanta e la battaglia di Lepanto del 1571). Continua a leggere

I “grandi” della Storia… e Bergamo.

Dalle reminescenze scolastiche ripeschiamo la figura di un grande uomo, uno scrittore, poeta, filosofo e filologo: Francesco Petrarca (Arezzo, 20 luglio 1304 – Arquà, 19 luglio 1374) che è considerato il precursore dell’Umanesimo e uno dei fondamenti della Letteratura Italiana.

Dalle reminescenze scolastiche ripeschiamo la figura di un grande uomo, uno scrittore, poeta, filosofo e filologo: Francesco Petrarca (Arezzo, 20 luglio 1304 – Arquà, 19 luglio 1374) che è considerato il precursore dell’Umanesimo e uno dei fondamenti della Letteratura Italiana.

Uomo moderno, slegato ormai dalla concezione della Patria come Mater e divenuto cittadino del mondo, Petrarca rilanciò, in ambito filosofico, l’agostinismo in contrapposizione alla scolastica e operò una rivalutazione storico-filologica dei classici latini. Fautore dunque di una ripresa degli “studia humanitatis” in senso antropocentrico, Petrarca spese l’intera sua vita nella riproposta culturale della poetica e filosofia antica attraverso l’imitazione dei classici, offrendo un’immagine di sé quale campione di virtù e della lotta contro i vizi.

Petrarca fu un intellettuale “maestro“, bisognoso di fornire modelli e comunicare valori che, poi, furono fatti propri e compiutamente sviluppati nell’Umanesimo e nel Rinascimento.

La sua opera più celebre è senz’altro il Canzoniere: opera in volgare contenente 366 liriche per la maggior parte dedicate a Laura. Il titolo originale dell’opera è in latino: Rerum Vulgarium Fragmenta, ossia “frammenti di cose volgari” ma, con questa espressione, il Petrarca vuole sottolineare il fatto di aver scelto di scrivere in volgare.

E fin qui, con l’aiuto di Wikipedia, tutto bene… ma se volessimo sapere per esempio se Petrarca ebbe mai a che fare con la Bergamo di allora, quella dei Visconti, dove si lavorava per completare la Cittadella e il Castello di S.Vigilio ma anche quella del Convento di S.Agostino, allora già importante centro religioso e culturale? Ebbene sì… anche Petrarca passò da Bergamo; fu, come si dice, solo una simpatica “scappata” della quale parlò però in sua sua epistola ad un amico milanese; ma, nonostante la sua propensione per il volgare, le lettere le scriveva in latino e allora per facilitarne la lettura (benché sia certo che tutti noi si mastichi perfettamente l’idioma dei nostri antichi!) la riportiamo con tanto di traduzione. (pigiando sull’immagine si potrà scaricare l’intera epistola)