Ma quante generazioni hanno abitato la nostra terra… la nostra amata collina? “..Alcune tombe di epoca longobarda, una lapide, due cisterne romane e i resti di costruzioni risalenti ai primissimi secoli dopo Cristo” negli scavi di via Porta Dipinta davanti al bellissimo Palazzo Moroni, non a caso inserito anch’esso nell’elenco del Patrimonio Unesco se pur col nome di “Opere di Difesa veneziane…”..

Archivio tag: longobardi

Un sito seriale Unesco (ma senza Bergamo)

Bergamo non è l’unica città italiana facente parte di un sito seriale riconosciuto di valore mondiale dall’Unesco.

Purtroppo i Longobardi, che qui governarono per 200 anni, non sembrano aver lasciato segni materiali sufficienti a classificarla tra le città in cui quel popolo visse e prosperò.

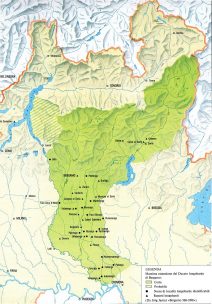

Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, il territorio bergamasco subì le incursioni di varie popolazioni barbare ma quella dei Longobardi fu una vera e propria invasione poiché non si trattò solo di una conquista militare ma di una migrazione di massa, iniziata nel 568 d.C. con la penetrazione nel Friuli, che portò in Italia, migliaia di uomini, donne e bambini di varie etnie che si stanziarono stabilmente in gran parte d’Italia.

Nel corso del tempo ebbe luogo una profonda compenetrazione con le popolazioni locali, che portò anche a modifiche della lingua, l’identità di un popolo, che assorbì vocaboli e forme longobarde, e dei costumi fino a divenire, nei due secoli di dominazione, un’unica popolazione.

Certamente i ceti alti e le grandi famiglie bergamasche della successiva epoca comunale furono in gran parte discendenti degli arimanni, la classe sociale più elevata del popolo longobardo, mentre soprattutto nelle classi meno abbienti rimase la discendenza delle più lontane origini locali e del più recente municipio romano. Le leggi longobarde si sommarono per molto tempo a quelle romane e solo parzialmente le sostituirono; anche la religione (in origine i Longobardi professavano l’arianesimo, confessione cristiana ma ritenuta eretica dal Papato) contribuì all’integrazione dopo la conversione della maggior parte dei Longobardi al cattolicesimo.

I simboli rappresentativi del potere Longobardo nella penisola italiana sono:

I simboli rappresentativi del potere Longobardo nella penisola italiana sono:

Iscrizione alla Lista Patrimonio Mondiale Unesco:

Parigi, 19-29 giugno 2011 riconoscimento de I Longobardi in Italia – I Centri del Potere.

Ma, come per il nostro sito è stata esclusa Venezia, pure per questo sito fu polemica perchè “Ticinum” – oggi Pavia -, che fu la capitale della ” Langobardia Maior” e Modoetia – oggi Monza -, con la sua “Corona Ferrea” non furono ritenute all’altezza di mostrare significative tracce di quell’importate periodo storico.

a Bergamo comandano i Longobardi

Un territorio stremato dalle invasioni seguite da massacri e distruzioni: i Visigoti di Alarico (402), gli Unni (tartari, mongoli) di Attila (450), i Vandali e Alani di Genserico (457), “liberato” dal generale Ricimero, console romano di base a Mediolanum, che scaccia gli Alani (470) ma subito occupato da Odoacre, re degli Eruli (474) e poi dagli Ostrogoti di Teodorico (490) fino alle devastazioni dei Borgognoni guidati da Gundobado (520) e poi ancora occupato dall’esercito bizantino di Belisario (538) e dopo la vittoria di Narsete su Totila, dai greci del duca Ottone (552). Quando arrivano i Longobardi (genti germaniche affini agli Svevi e ai Borgognoni) di re Alboino nel 569, preceduti da una nomea di violenza feroce, conquistano e saccheggiano una città praticamente già quasi distrutta e spopolata; i nobili (bizantini) e i benestanti si sono rifugiati sull’Isola Comacina e altri si sono dispersi nelle vallate. Mentre il grosso prosegue verso il Sud, al gruppo di famiglie, tra le quali molte di nobili, che resta a Bergomum non rimane che ricostruire “integrandosi” con i locali; la governano per 200 anni ma non saranno tutti anni di pace per via delle numerose faide e lotte di potere interne.

Vallari, primo duca di Bergamo, estende il territorio fino quasi a Cremona, mentre il nuovo re, Autari, assume il nome di Flavio a testimonianza di una volontà di proseguire sulle orme della tradizione romana e con il successore, Agilulfo, la maggior parte si converte al cattolicesimo. Paolo Diacono, nobile longobardo, scrive quindi in latino la sua “Historia Langobardorum” descrivendo la vita del popolo e le relazioni con i Franchi, i Bizantini ed il Papato. Ma proprio sotto Agilulfo, che nel frattempo ha esteso il dominio su quasi tutta l’Italia, ricominciano i problemi per la nostra città; infatti Gandolfo è solo il primo dei duchi di Bergamo che, entrati in conflitto col proprio re, ne attira le ire, con assedi ed esecuzioni, sulle nostre rinnovate fortificazioni. Nel 773 però, queste ultime, difese dall’ultimo duca longobardo Lupo, oppongono inutilmente resistenza all’assedio dell’esercito franco di Carlo che, invocato più volte dal Papato, che rivendica la “donazione di Costantino“, scende in Italia e, sconfiggendo l’ultimo re, Desiderio, pone fine al “Regnum Italicum” longobardo.

Vallari, primo duca di Bergamo, estende il territorio fino quasi a Cremona, mentre il nuovo re, Autari, assume il nome di Flavio a testimonianza di una volontà di proseguire sulle orme della tradizione romana e con il successore, Agilulfo, la maggior parte si converte al cattolicesimo. Paolo Diacono, nobile longobardo, scrive quindi in latino la sua “Historia Langobardorum” descrivendo la vita del popolo e le relazioni con i Franchi, i Bizantini ed il Papato. Ma proprio sotto Agilulfo, che nel frattempo ha esteso il dominio su quasi tutta l’Italia, ricominciano i problemi per la nostra città; infatti Gandolfo è solo il primo dei duchi di Bergamo che, entrati in conflitto col proprio re, ne attira le ire, con assedi ed esecuzioni, sulle nostre rinnovate fortificazioni. Nel 773 però, queste ultime, difese dall’ultimo duca longobardo Lupo, oppongono inutilmente resistenza all’assedio dell’esercito franco di Carlo che, invocato più volte dal Papato, che rivendica la “donazione di Costantino“, scende in Italia e, sconfiggendo l’ultimo re, Desiderio, pone fine al “Regnum Italicum” longobardo.

Ma anche a Bergamo resteranno però ampie tracce del loro passaggio nei nomi, nei cognomi, in Curtis Regia, Curtis Morgola, Curtis Lemine, ecc. ecc.

Personaggi storici bergamaschi: Andrea da Bergamo

Andrea da Bergamo è vissuto nella nostra città nella seconda metà del IX° sec. e, alla sua memoria, saggi amministratori di Bergamo hanno, tanto tempo fa, intitolato una via. Benché non si sappia molto della sua vita e della sua attività tranne che fu “presbyter” del clero maggiore, il suo nome è legato all’opera con cui, dopo l’877, riprese e continuò fino ai suoi tempi l’Historia Langobardorum di Paolo Diacono. Scrisse una cronaca degli avvenimenti occorsi in Italia dall’anno 568, quando Alboino prese Pavia, fino alla morte dell’imperatore Lodovico II, figlio primogenito di Lotario I e di Ermengarda, avvenuta nell’874 presso Brescia. Il Muratori ne raccolse il testo nelle sue “Antiquitates”; infatti, mentre fino alla caduta del regno longobardo la sua cronaca si avvale di Paolo Diacono, nel narrare i fatti successivi essa indugia sul coinvolgimento di Bergamo nelle dispute per l’Impero. Nella sua Cronaca, Andrea da Bergamo, definì i Longobardi come “gente malvagia”, quantunque lo stesso riconosca che pure tra loro – stirpe valorosa – non mancavano re di grandi qualità come, ad esempio, Liutprando, “multe sapientiae, clemens, pudicus, orator, pervigil, elemosinis largus”. La cronaca di Andrea, anche se di brevi dimensioni, abbraccia un po’ tutta la storia di questo popolo, proveniente dal sud della Scandinavia e stabilitosi poi nella Germania settentrionale, nonché alcune vicende degli ultimi Franchi fino esequie dell’imperatore Ludovico II. Quando questi morì a Ghedi, il vescovo di Brescia lo seppellì nella chiesa di Santa Maria ma Ansperto, arcivescovo metropolita, accompagnato dai vescovi Garibaldo di Bergamo e Benedetto di Cremona con imponente seguito del loro clero, si recò a Brescia a reclamarne la salma. Andrea ci riporta il viaggio del convoglio funebre fino a Milano informando di aver egli stesso contribuito a sostenere il cataletto dall’Oglio all’Adda. Continua a leggere

Andrea da Bergamo è vissuto nella nostra città nella seconda metà del IX° sec. e, alla sua memoria, saggi amministratori di Bergamo hanno, tanto tempo fa, intitolato una via. Benché non si sappia molto della sua vita e della sua attività tranne che fu “presbyter” del clero maggiore, il suo nome è legato all’opera con cui, dopo l’877, riprese e continuò fino ai suoi tempi l’Historia Langobardorum di Paolo Diacono. Scrisse una cronaca degli avvenimenti occorsi in Italia dall’anno 568, quando Alboino prese Pavia, fino alla morte dell’imperatore Lodovico II, figlio primogenito di Lotario I e di Ermengarda, avvenuta nell’874 presso Brescia. Il Muratori ne raccolse il testo nelle sue “Antiquitates”; infatti, mentre fino alla caduta del regno longobardo la sua cronaca si avvale di Paolo Diacono, nel narrare i fatti successivi essa indugia sul coinvolgimento di Bergamo nelle dispute per l’Impero. Nella sua Cronaca, Andrea da Bergamo, definì i Longobardi come “gente malvagia”, quantunque lo stesso riconosca che pure tra loro – stirpe valorosa – non mancavano re di grandi qualità come, ad esempio, Liutprando, “multe sapientiae, clemens, pudicus, orator, pervigil, elemosinis largus”. La cronaca di Andrea, anche se di brevi dimensioni, abbraccia un po’ tutta la storia di questo popolo, proveniente dal sud della Scandinavia e stabilitosi poi nella Germania settentrionale, nonché alcune vicende degli ultimi Franchi fino esequie dell’imperatore Ludovico II. Quando questi morì a Ghedi, il vescovo di Brescia lo seppellì nella chiesa di Santa Maria ma Ansperto, arcivescovo metropolita, accompagnato dai vescovi Garibaldo di Bergamo e Benedetto di Cremona con imponente seguito del loro clero, si recò a Brescia a reclamarne la salma. Andrea ci riporta il viaggio del convoglio funebre fino a Milano informando di aver egli stesso contribuito a sostenere il cataletto dall’Oglio all’Adda. Continua a leggere Incontri con l’autore

I Longobardi a Bergamo

Dopo la caduta dell’Impero romano l’evento più significativo per la città fu l’invasione da parte dei Longobardi. Non si trattava solo di una conquista militare ma di una vera e propria migrazione di massa, che nel 568 d.C. aveva portato in Italia, ma in particolare in Lombardia, migliaia di persone, uomini, donne e bambini stanziatisi poi stabilmente nei nostri territori.

Dopo la caduta dell’Impero romano l’evento più significativo per la città fu l’invasione da parte dei Longobardi. Non si trattava solo di una conquista militare ma di una vera e propria migrazione di massa, che nel 568 d.C. aveva portato in Italia, ma in particolare in Lombardia, migliaia di persone, uomini, donne e bambini stanziatisi poi stabilmente nei nostri territori.Nel corso del tempo aveva avuto luogo una forma di integrazione con la popolazione locale, anzi una profonda compenetrazione. La lingua, elemento essenziale dell’identità di un popolo, accolse allora vocaboli e forme longobarde. Nei secoli si formò un’unica popolazione.

Probabilmente, come dice il Belotti, le classi meno abbienti conservarono maggiormente la coscienza delle proprie origini locali e dell’antico municipio romano, l’impronta longobarda segnò più a lungo i ceti alti. Le grandi famiglie bergamasche di epoca comunale furono così, in gran parte, discendenti degli Arimanni,la classe sociale più elevata del popolo longobardo. La professione di legge longobarda rimase per molto tempo accanto a quella romana e parzialmente la sostituì. Continua a leggere

Bergamo 568 – 1098

Jòrg Jamut è nato a Weimar in Turingia nel 1942. Ha studiato con il Prof. Eugen Ewig di Bonn, con il quale, nel 1970, si è laureato presentando la dissertazione: Prosopographische und Sozialgeschichtliche Studien zum Langobardenreich in Italìen (568-774). Dal 1977 è libero docente presso l’Università di Bonn. Le sue principali ricerche riguardano, oltre alla storia altomedioevale di Bergamo, il regno longobardo, la storia franca del VII°, VIII° e IX° secolo e la storia sociale del primo medioevo. Ducato longobardo dal 568 e Contea carolingia a partire dal 774, Bergamo è dal VII° al IX° secolo uno dei più importanti centri della vita politica e religiosa dell’Italia settentrionale.

Jòrg Jamut è nato a Weimar in Turingia nel 1942. Ha studiato con il Prof. Eugen Ewig di Bonn, con il quale, nel 1970, si è laureato presentando la dissertazione: Prosopographische und Sozialgeschichtliche Studien zum Langobardenreich in Italìen (568-774). Dal 1977 è libero docente presso l’Università di Bonn. Le sue principali ricerche riguardano, oltre alla storia altomedioevale di Bergamo, il regno longobardo, la storia franca del VII°, VIII° e IX° secolo e la storia sociale del primo medioevo. Ducato longobardo dal 568 e Contea carolingia a partire dal 774, Bergamo è dal VII° al IX° secolo uno dei più importanti centri della vita politica e religiosa dell’Italia settentrionale.Ma a seguito della crisi del regno, sopravvenuta dopo la morte di Ludovico II° nell’875 e causata dalle continue lotte dei diversi «re nazionali» per il predominio in Italia, si assiste anche a Bergamo da una parte alla lenta perdita del potere dei conti e dei loro funzionari a favore del vescovo, divenuto ormai il vero signore della civitas, e dall’altra al conseguente svilupparsi di un «particolarismo politico» che cresce nel vuoto lasciato dal potere centrale. Si diffonde così un sistema non più fondato sull’esercizio di una pubblica funzione, ma su diritti personali che i singoli hanno in quanto inquadrati in un sistema di rapporti feudali.

Continua a leggere